親族が亡くなった場合、誰が相続人になり、どの位の遺産を引き継ぐのか気になるところですが、民法では相続人となる順位が決まっており、誰でも亡くなった方の遺産を自由に相続できるわけではありません。

そこで今回は、民法で定められている遺産を引き継ぐ人(法定相続人)の範囲や、相続の優先順位、遺産相続の割合(法定相続分)について取り上げます。

1.相続人と法定相続人の違い

相続人と法定相続人は、同じ意味合いとして使われることが多いですが、厳密には異なっており、相続人とは実際に財産を相続する人を指し、法定相続人とは亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利を持つ人を指します。

2.法定相続人・相続の順位・相続の割合

(1)法定相続人の範囲と相続の優先順位

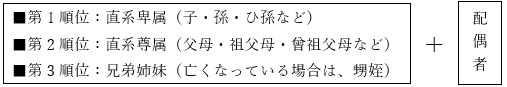

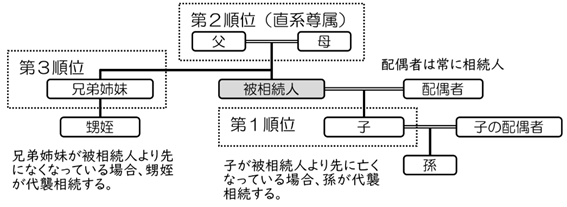

法定相続人になる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。被相続人の配偶者は必ず法定相続人になりますが、血族相続人は以下の優先順位で法定相続人になります。 ⋙第1順位がいる場合は、第2順位と第3順位は相続人になれません。

⋙第1順位がいる場合は、第2順位と第3順位は相続人になれません。

子が亡くなっている場合は、孫が相続人になります(代襲相続)。

⋙第1順位がいない場合は第2順位が相続人となり、第3順位は第1順位と第2順位がいない場合に相続人になります。

⋙同じ順位の人が複数いる場合は、その全員が相続人になります。

⋙相続放棄をした人は相続人になれず、代襲相続の要因にもなりませんので、次の相続順位の人が相続人になります。

【上記のイメージ】

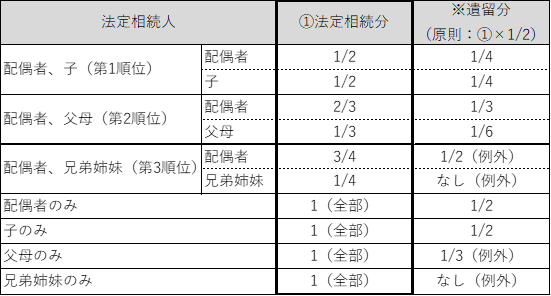

(2)法定相続分(遺産相続の割合)

被相続人が遺言書を残していた場合、原則としてその内容に従って遺産分割を行います。

しかし、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容とは異なる分割方法を採ることが可能です。

その際、法定相続分(民法で定められた遺産相続の割合)を参考にするのが一般的ですが、これはあくまで目安にすぎず、相続人全員が納得すれば、法定相続分とは異なる割合で分割することもできます。

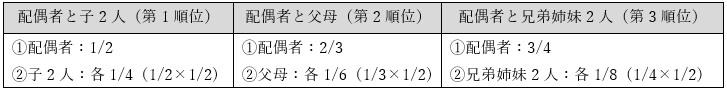

【法定相続人ごとの法定相続分】 ※ 遺留分とは、遺産を相続する際に、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して最低限保障されている遺産の取得割合のことです(参照:エクスプレスニュースNo.26、No27)。

※ 遺留分とは、遺産を相続する際に、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して最低限保障されている遺産の取得割合のことです(参照:エクスプレスニュースNo.26、No27)。

同順位(子、父母、兄弟姉妹)にそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けることになりますが、相続人ごとの具体例を挙げると以下の通りです。

3.相続人がいない場合

(1)国庫に入る遺産が初の1000億円超(23年度)

2025年2月11日付の日本経済新聞の記事によると、相続人不在で国庫に入る財産が2023年度に1015億円となり、10年で3倍に増えたとのことです。

また、国庫帰属分の遺産は何らかの歳出に充てられるとはいうものの、その使い道は明確には決まっていないようです。

(2)遺言書の勧め

おひとり様(生涯未婚)は今後さらに増加することが見込まれますが、相続人がおらず遺言書がない状態で相続が発生した場合、最終的に相続財産は国庫に帰属します。

自身の死後、相続財産を国庫に帰属させるのではなく、生前お世話になった人に財産を引き継いで欲しいという願いがある方や、自身が望む団体等(NPO法人等)に有意義に使って欲しいという想いがある方は、早めに遺言書を作成されることをお勧めします。

(担当:福田)